今回紹介する本はコチラ。

当ブログをご覧の皆さんこんにちは。日本アートの稲尾です。

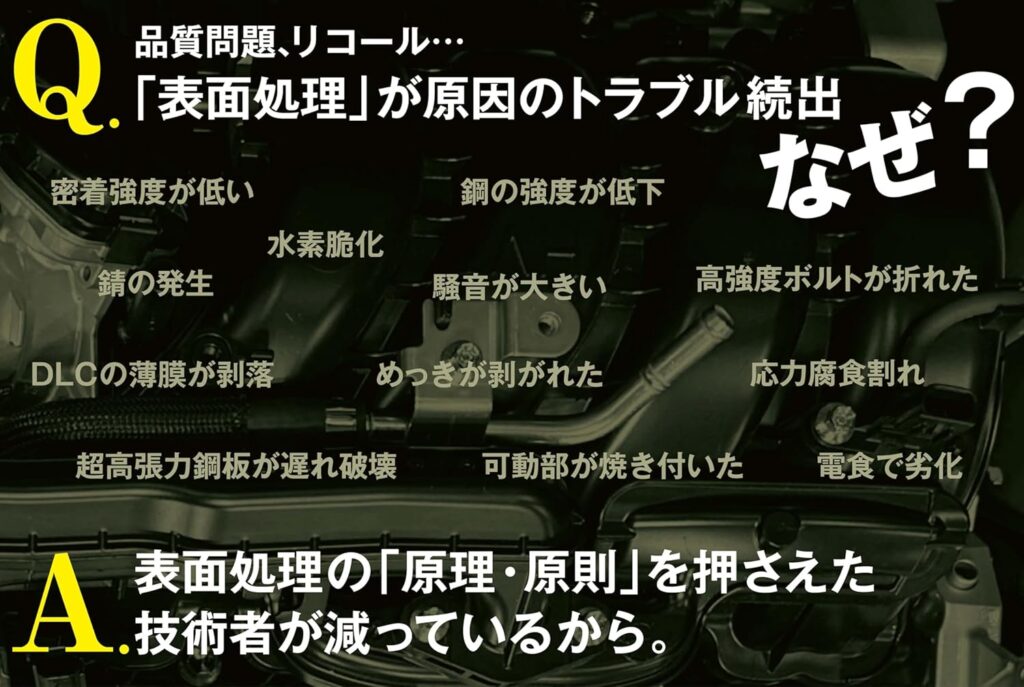

今回紹介する本は、岡本邦夫さん著の「間違いだらけの知識を正してトラブルを防ぐ表面処理の教科書」です。

Amazonで1冊送料込み¥5,000ほどで買えます。

私はこういった技術関係の書物に目がないので気になったらすぐに買って読みふけってしまいます。技術を売りにしている人あるあるではないでしょうか。

この本を読んだ結論から言うと、以下の1,2,3に当てはまる人に読んで頂きたい良書です。

- 表面処理にかかわる人

- 表面処理を依頼する人

- 表面処理された製品を取り扱う人

先に言っておきますが、この「表面処理の教科書」は新技術について解説する書ではありません。既存の表面処理技術や関連する要素技術について正しく解説し、真に実務に役立てられる良書籍です。

そしてこの本のすごいところは、表面処理の技術だけでなく関係する要素技術の解説にも満遍なく触れて体系化し、専門的な知識がない方でも理解しやすいように豊富な図解をいれて執筆されているところです。

ちなみに、私がめっきの仕事を始めていちばん最初に買った本はこの2冊です。

私は今でも仕事中にこの2冊を使うので付箋だらけのヨレヨレですが、どちらもページ数が400ページ近くあります。この2冊に比べたら「表面処理の教科書」は250ページほどと少なく、サクサク読めるのでお勧めです。

はじめに

めっきはあらゆる製品の最終工程に位置します。このことから「めっきは最後のお化粧」という言われ方をする事が多いのですが、個人的には「お化粧」というより「結論・結果」という方がしっくりくるというのが本音です。

実際にめっきをしていると実感するのですが、めっきは以下1~5の影響を強く受けます。

- どのような成分構成の素材か

- どのように製材したか

- どのような加工をしたか

- どのような熱処理を受けたか

- どのような表面状態か

鋭い人はすぐにピンと来たのではないでしょうか。実はこの1~5は大半の金属製品が作られる過程で経る工程そのものです。

つまり、「めっきにたどり着くまでにその製品がどのような作られ方をしたのか?」によって、めっきの仕上がりや特性がある程度決定づけられるという事です。

もしかしたら、お化粧をしない男性よりその日のお化粧の乗り具合を気にして素肌の手入れをこまめにしている女性の方が共感できる話かもしれません。(笑)

間違いだらけ、勘違いだらけの表面処理

まず最初に、いくつかの例を挙げます。これは実際に私がめっきの依頼を受けた際に指示されて困った事です。

- ブラックメッキして

- 光沢めっき塗装して

- クロメートメッキしてくれればいい

- とにかく絶対サビない様なメッキをして

- Q、素材は何ですか?→A、ただのアルミ!真鍮!鉄!

- 他所でやったクロムめっきの上に金めっきして亜鉛めっきして

知らない人からしたらこうなるだろうと想定しているので腹は立ちませんが、これを言われた私は非常に悩みます。アバウトすぎてどのめっきをして欲しいのかさっぱりわからないからです。

この時の私の脳内は以下のようになっています。

1,ブラックメッキして

→黒いめっきが欲しいのはわかったけど、黒い仕上がりになるめっきってウチは6種類あるのだが。。。

2,光沢めっき塗装して

→とにかくテカテカなくらいの光沢がほしいのはわかった。しかしウチはめっき専門で塗装屋ではないので「めっき塗装」はできない。もしかして、めっき後にクリアー塗装?

3,クロメートメッキしてくれればいい

→クロメートは、亜鉛めっき後に行うクロメートとアルミ素材に防蝕で行うクロメート(アロジン)処理と2種類ある。素材の指定も無いし特定できない。しかも、クロメートは色が3種類あるのだが色の指定もない。。。

4,とにかく絶対サビない様なメッキをして

→地球上で絶対サビないと言える金属は金しかない。しかし、金めっきしたら被膜特性も値段も合わないのでは?最低限、「めっき」と「使用環境」と「使用方法」を合わせないと、どのめっきをしても不具合が出てしまう。。。

5,Q、「素材は何ですか?」→A、「ただのアルミ!」「ただの真鍮!」「ただの鉄!」

→どの材料にも必ず種類(番手)があります。Aの何番(アルミ)とか、CまたはCACの何番(銅合金)とか、SSとかS-CとかSNCMの何番(鉄鋼)とか。素材の種類(番手)によってそれぞれ最適なめっきのやり方が全部違うからちゃんと教えて欲しい。。。

6,他所でやったクロムめっきの上に金めっきして亜鉛めっきして

→地球上の物理化学法則を超越した事を要求されても、神にでもならない限りできません。勘弁してください。

敢えて赤裸々に書きましたが、同業のめっき屋さんからするとかなりあるあるだと思います。そして、恐らくこういった”すれ違い”がめっき屋さんを利用するほとんどの人にとって、

「めっき屋さんってなんか怖い人や難しい人が多い。しかも話が難しくてわからない。」

に繋がっているのではないでしょうか。このようなすれ違いを埋めてくれるのが「表面処理の教科書」なのです。まさに、「買って良し、読んで良し、使って良し、俺に良し、お前に良し、皆に良し!」な良書です。

さいごに

表面処理は、製造業にとって競争力の源泉と言っても過言ではありません。

日々、めっきの仕事をする中で求められる要求や期待がどんどん高まっているのを肌で感じます。

ところが、「めっきをしたのに思うような結果、期待した効果が得られなかった。再処理して欲しい。」という声を多く聞き、再処理依頼を多々頂いているのも事実です。依頼しためっき屋さんの技術力の問題もあるとは思いますが、それと同じくらい、表面処理に対する認識が不足しているということにも要因があると思います。

そのため、そもそも見当違いの間違った処理を指定した結果、思うような効果が得られず不良が続きトラブルに発展したという話もよく耳にします。

目的とする性能を実現するためには、最後の表面処理だけで帳尻合わせをするのではなく、表面処理を支える要素技術をしっかり理解して選定する事が重要です。

この書は、表面処理で悩む方にとって本当に実務に役立つ本です。ぜひともご一読ください!